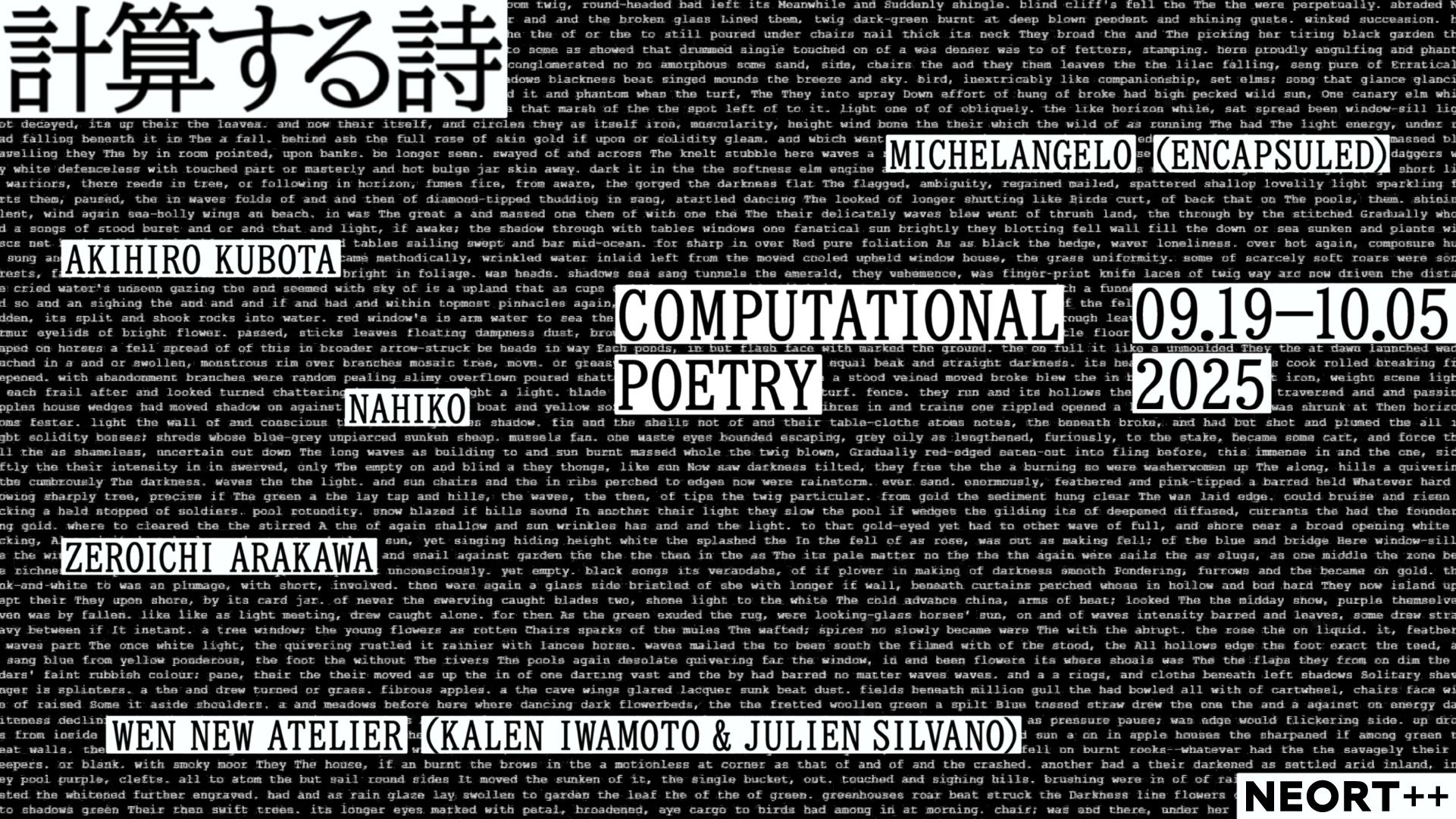

計算する詩

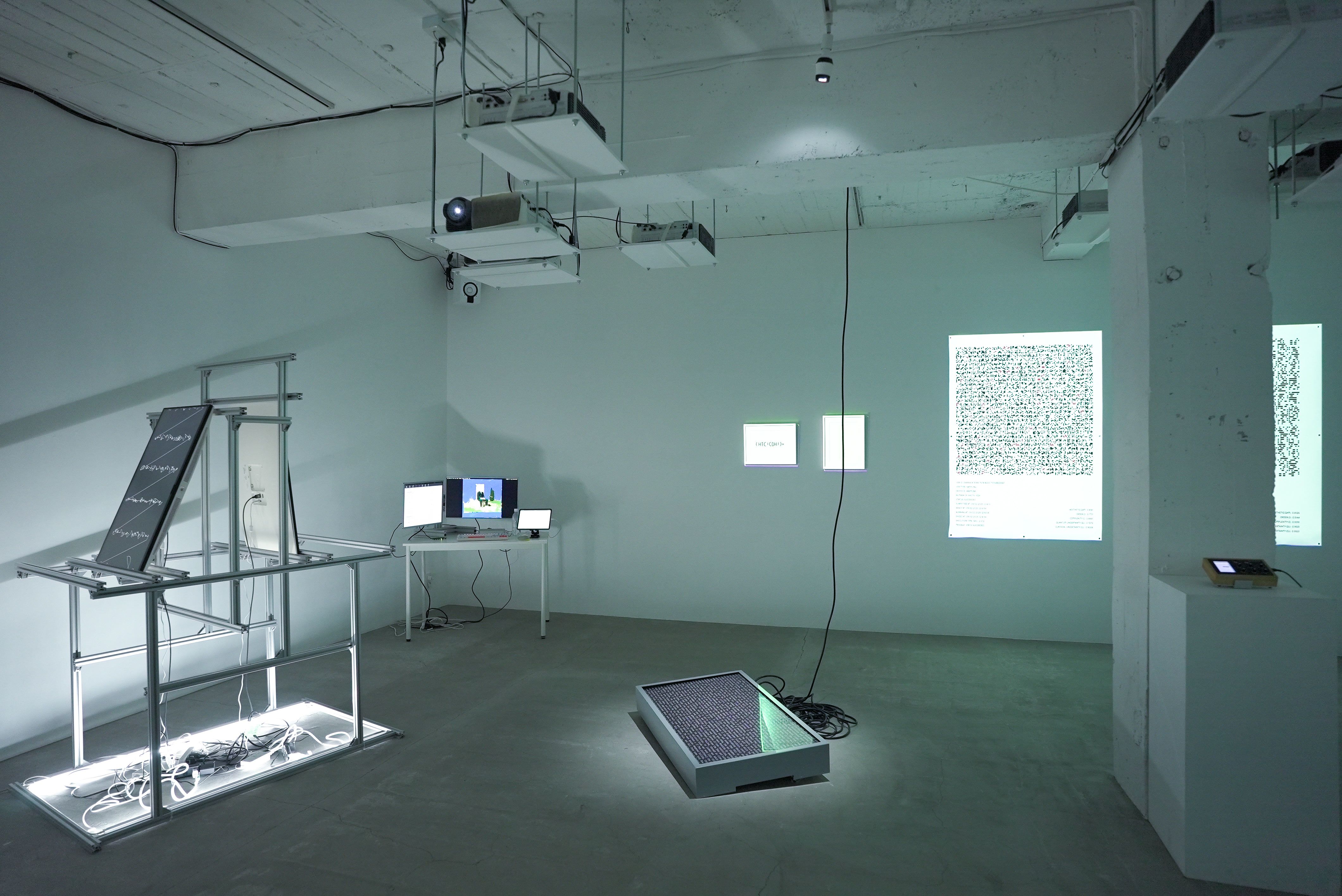

コンピュータと詩の関係を探求する展覧会「計算する詩」を開催いたします。

Statement

「言葉からコードへ、詩からコードポエトリーへ」 荒川 零一

言語学者エドワード・サピアは「多くの人が正しいと思っている、言語なしに思考し、推論さえできる、という考え方は幻想である」と述べた。私たちは言葉で思考している。言葉は単なる伝達の道具ではない。それは思考そのものを構成する素材である。

そして現代、私たちは新たな言語体系の中で生きている。それは「コード」という言語である。スマートフォンのアプリケーション、検索エンジン、SNS のタイムライン、EC サイトのレコメンデーション、デジタル決済システム―私たちの日常はアルゴリズムに取り囲まれ、その中で判断し、考える。これにより、思考の言語そのものも、コードを媒介にした環境によって変質している。コードはすでに、私たちの思考を方向づける言語的基盤になっているのではないだろうか。

言語の素材性への着目は、詩の歴史において重要な先例がある。1950年代から展開したコンクリート・ポエトリー運動は、言語を素材として扱い、言葉における語・音声・視覚の統合―「verbivocovisual」を追求した。この概念は、ジェイムズ・ジョイスの造語を起源とし、ブラジルのノイガンドレス・グループやスイスのオイゲン・ゴムリンガーなど、国際的な運動として展開された。日本において、詩人・新国誠一はこの理念を独自に深化させた。彼にとってコンクリート・ポエトリーは「本来は言語だけ」であり、この言語体を「表意文字の新しい概念」として捉えることで、言語の実質を保持しながら新たな詩的表現を模索した。新国は視覚詩とコンクリート・ポエトリーを明確に区別し、言語性を詩の根幹に据えることを主張した。コンクリート・ポエトリーが視覚詩として理解されがちになったのは、表意文字性の非言語的コミュニケーションが強調された結果であり、新国にとってそれは本来の意図とは異なる展開であった。

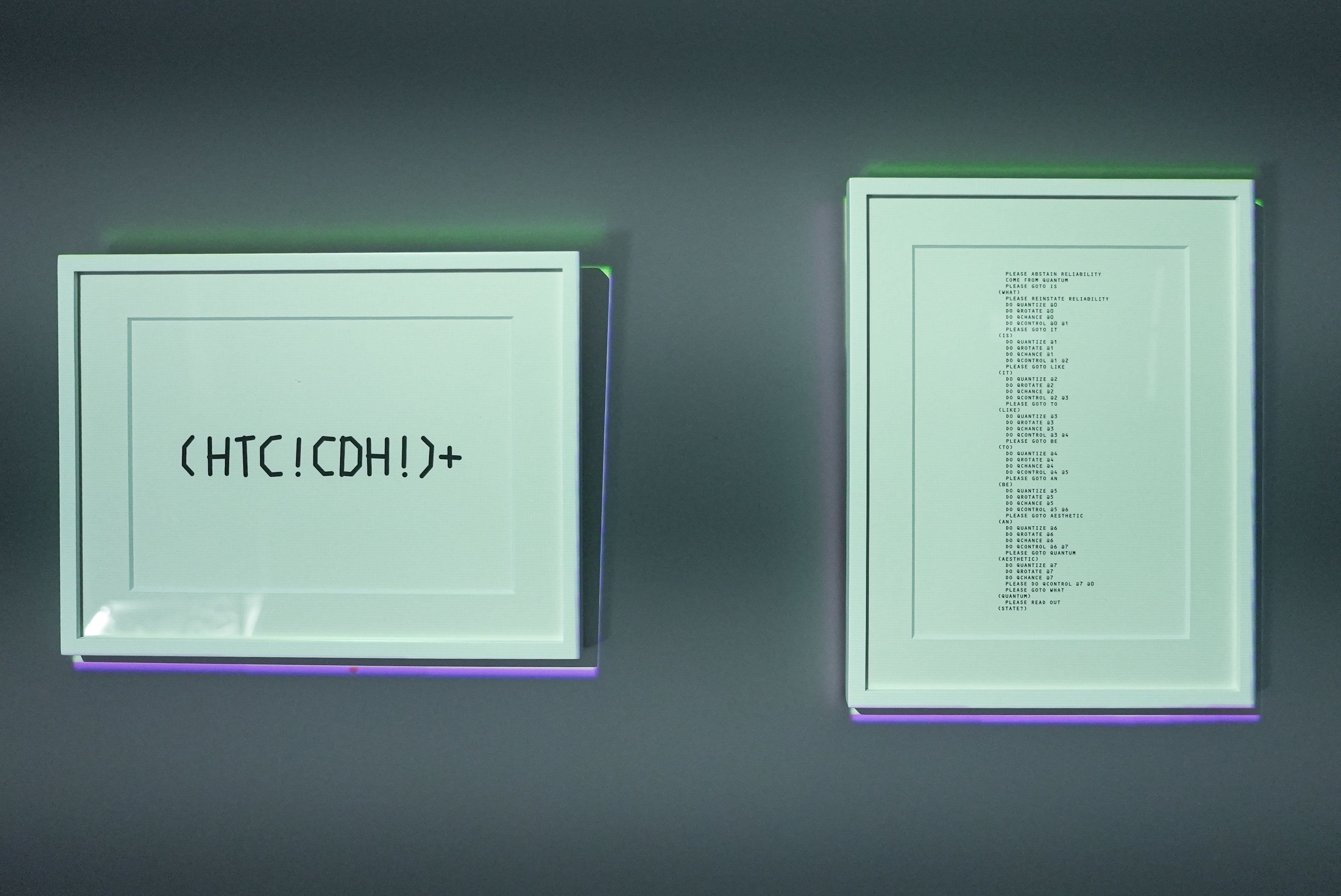

ここで、コンクリート・ポエトリーの理念を現代の文脈で再考してみよう。「verbivocovisual」における「音声(voco)」とは何か。それは言葉の物質性であり、言葉を現実世界に実現する媒体である。では、コードという言語において、この「音声」に相当するものは何か。それは「実行」ではないだろうか。コードは書かれた瞬間には静的なテキストに過ぎない。しかし実行されることで、それは現実に作用し、世界を変容させる。この実行のプロセスには、独特の時間性と偶然性が宿る。ループが繰り返され、条件分岐が選択を生み、再帰が深みへと潜っていく。時にはエラーが発生し、予期せぬ出力が生まれ、バグが詩的な逸脱を引き起こす。これらの失敗もまた、詩における言い淀みや沈黙のように、詩情となりうる。実行とは完璧な再現ではなく、その都度生起する出来事である。コード・ポエトリーにおいて、この「実行」という次元は、必ずしも音響的・聴覚的な要素を含む必要はない。むしろ、計算過程そのもの、アルゴリズムの展開、データの変換、メモリの変化、画面の明滅―これらすべてが新たな「音声」として機能する。

このように考えるとき、コンクリート・ポエトリーが目指した言語の三次元的統一は、現代のコード・ポエトリーにおいて新たな形で実現される。コードにおける「verbivocovisual」とは、構文としての語(verbi)、音声(voco)に代わる実行(execution)という物質化プロセス、そしてコード自体の空間的配置(visual)という三つの次元の統合である。コンクリート・ポエトリーが文字の配置やタイポグラフィを詩的要素としたように、コード・ポエトリーではインデントのリズム、括弧の入れ子構造、変数名の選択、コメントの配置などが視覚的・空間的な詩情を生む。コードは単に実行されるだけでなく、その記述自体が視覚的なコンポジションとして機能する。この三つの次元が同時的かつ有機的に機能するとき、「計算する詩」が生まれる。

私がコード・ポエトリーをはじめとする、コードを素材としたアートに感じているのは、まさにこの地点における可能性である。私たちが言語で思考し、言語こそが詩の本質であるならば、そして、現代において私たちがコードによって構築された世界で生きているとするならば、詩はコードを通して考える必要があるのではないか。これは単なる技術的な選択ではない。21世紀を生きる私たちにとって、コードは避けて通れない言語になりつつある。新国誠一が戦後の言語状況に向き合い、言語の本質を問い続けたように、私たちもまた、デジタル時代の言語状況に正面から向き合うべきだと私は思う。展覧会「計算する詩」は、この必然から生まれた実践である。ここに集まった作品群は、コードを単なる道具としてではなく、思考の素材として扱う。それらは実行され、計算し、エラーを起こし、変容し続ける。これらの作品を通して、私たちは新たな詩の可能性を目撃するだろう。

キュレーター: Zeroichi Arakawa, Yusuke Shono

インストーラー: Arikawa Hiroyuki

Artists

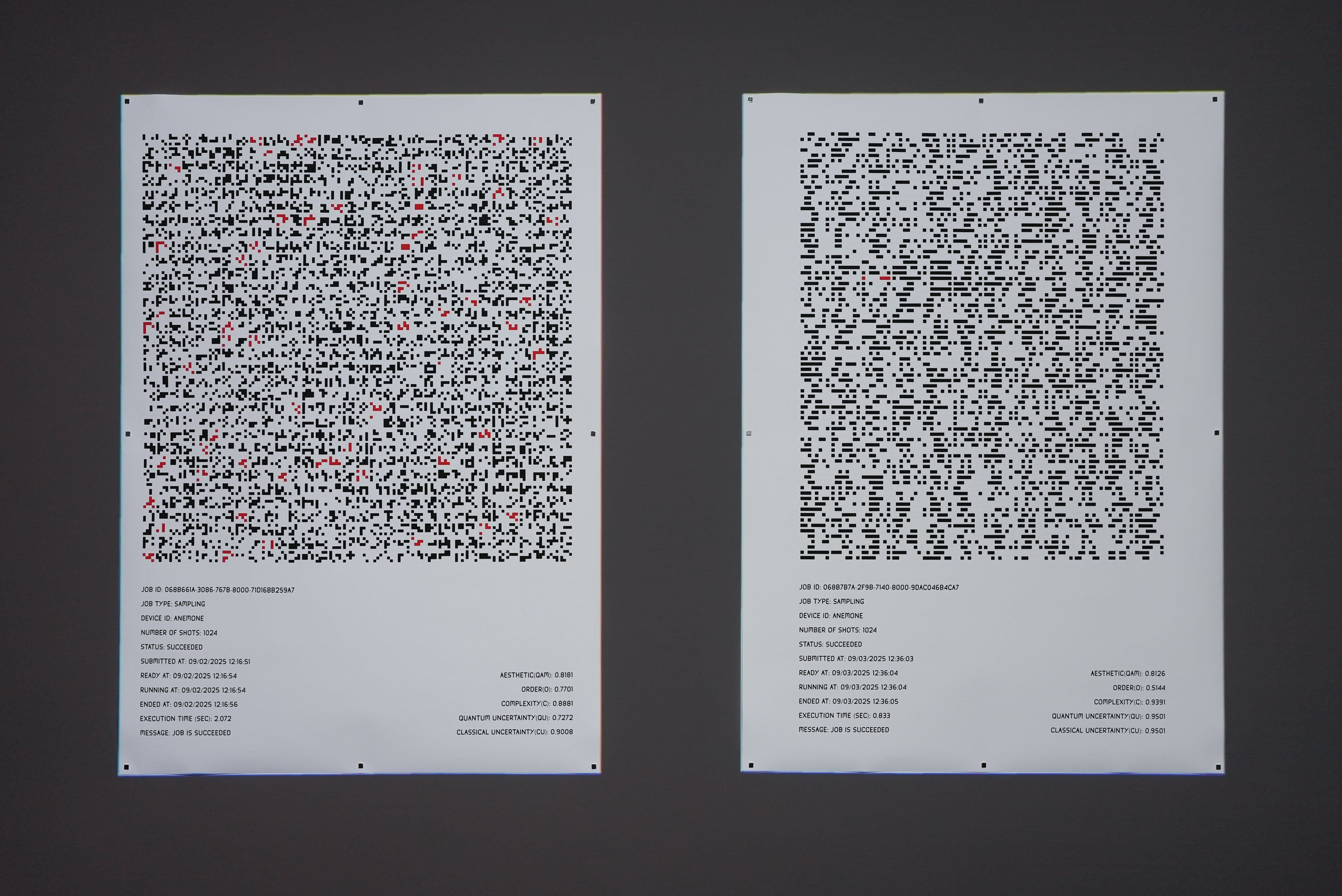

久保田 晃弘 / Akihiro Kubota

詩とテクノロジーの交差領域を探求するアーティスト/研究者。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授。ARTSATプロジェクトの成果で、アルス・エレクトロニカ2015ハイブリッドアート部門優秀賞、および第66回芸術選奨文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。コード詩 Radom Rain は2019年にSource Code Poetryコンテスト特別賞を受賞している。著書に『遙かなる他者のためのデザイン』(BNN, 2017)、共編著『メディア・アート原論』(フィルムアート社, 2018)、『Quantum Computer Art Studies』(大阪万博2025)などがある。

Michelangelo (encapsuled)

ミケランジェロ(encapsuled)は、通常の言語とアセミック(非意味的)な言語の双方を用いるイタリア出身の〈(非)意味的〉言語アーティスト。彼にとって芸術とはコミュニケーションであり、観客やその場の文脈もまた作品体験の一部であると考えている。中心となるテーマは「意味」と「単純さ」。現在は、フィジカルとデジタルを横断するいくつかのプロジェクトに取り組んでおり、自身の研究と結びついた哲学的テーマを探究している。

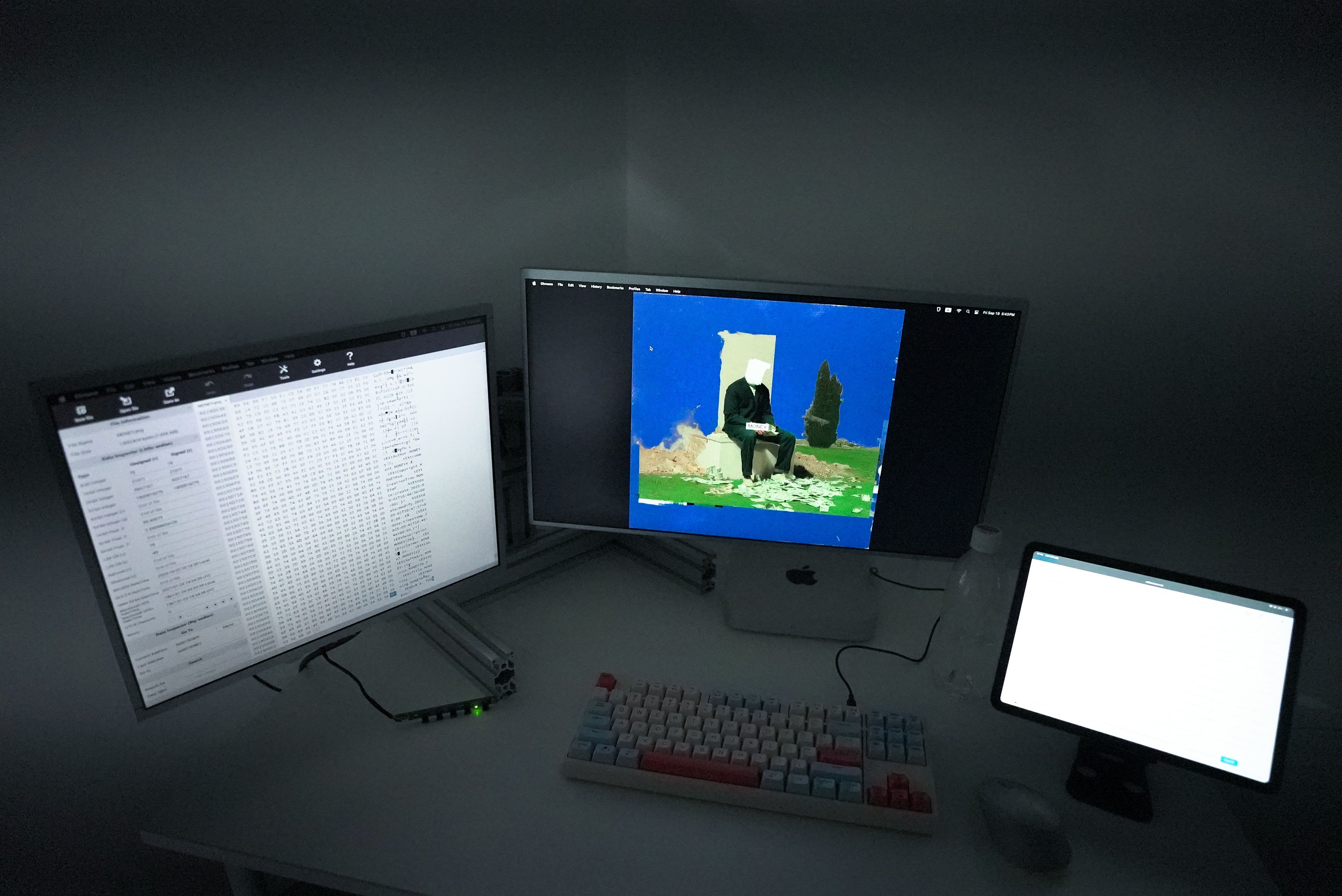

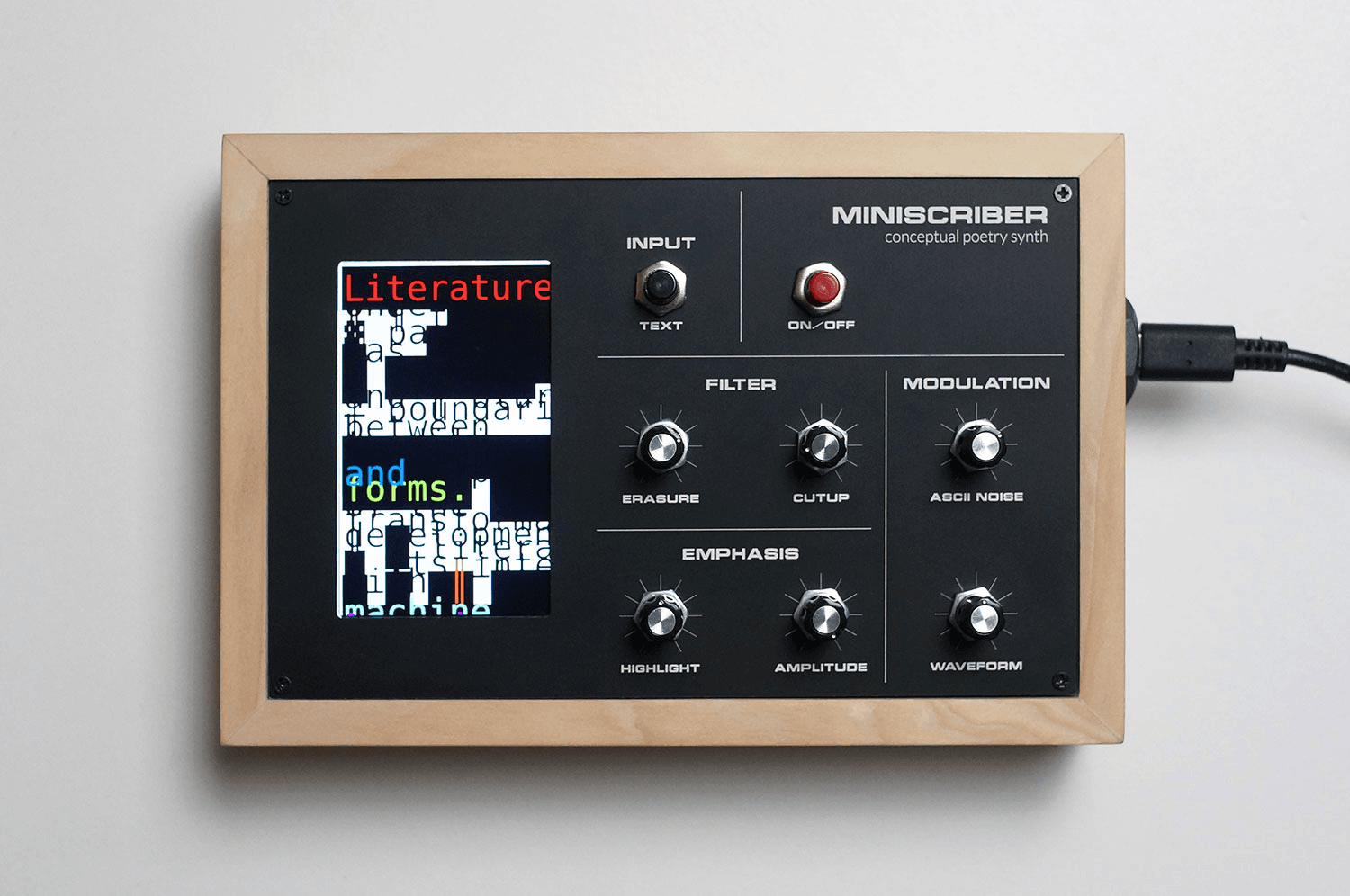

Wen New Atelier (Kalen Iwamoto & Julien Silvano)

カレン・イワモトとジュリアン・シルヴァノは、Wen New という名のアトリエを共同で運営するアートユニットである。ふたりの活動は、芸術・言語・テクノロジーが交錯する境界領域を舞台に展開される。彼らの作品は多義的であり、遊び心と批評精神が共存している。現代のデジタル社会に潜む両義性を浮き彫りにしつつ、テキストやテクノロジーとの新しい関わり方を提案している。

彼らは、思弁的な文学装置や「不完全さのデザイン」、パフォーマンスとしての執筆などを足がかりに、既存の読み書きの形式を逸脱する実践を試みている。テキスト体験を拡張し、同時に「転用」の手法を用いて意味をずらし、再構築することで、言語や技術の奥に潜む構造をあらわにしていく。

このような探究は、ふたりの個性や関心の交差から生まれている。カナダに生まれ、日本人の両親を持つカレンは、フランスに渡りパリ・ディドロ大学で文学や芸術、現代思想を学んだ。複数の言語と文化の狭間に身を置き、言語を制約であると同時に可能性として捉え、そこに遊びや曖昧さを積極的に受け入れている。一方、グルノーブル美術学校で修士号を取得したジュリアンは、幼少期からテクノロジーや彫刻に親しみ、今もなお技術と詩的表現、触覚とデジタルのあいだを行き来する実践を続けている。

これまでにふたりは、文学を生成する機械や本をオブジェ化した作品、テキストから生み出されるプロシージャルな絵画、AIと共著したブロックチェーン演劇などを発表してきた。それらは物質とデジタル、文学と芸術を自在に横断するものであり、パリ、ニューヨーク、ベルリン、ブダペストなど各地で紹介されている。

現在は、リヨン郊外のフランスの田園地帯を拠点に活動を続けている。

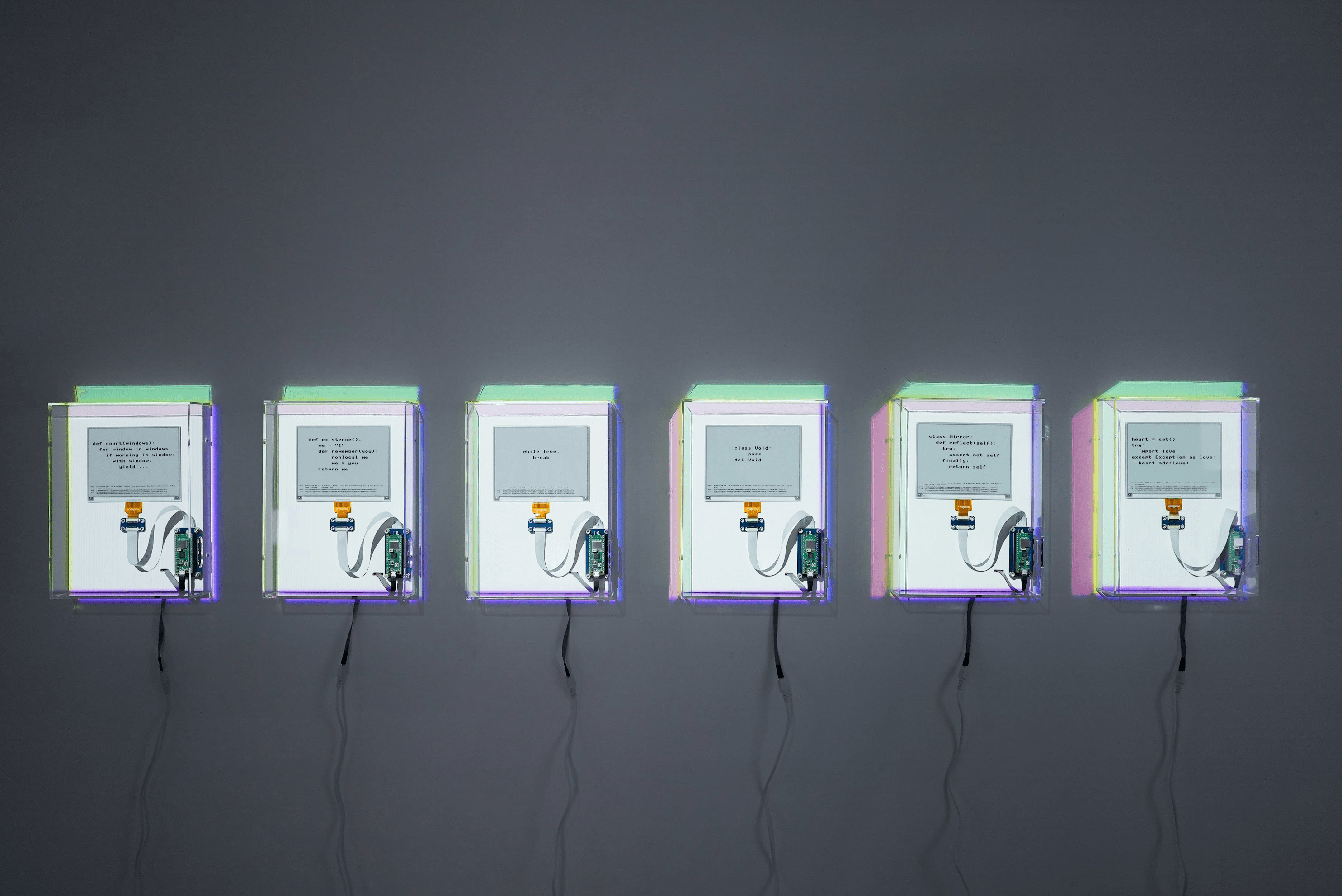

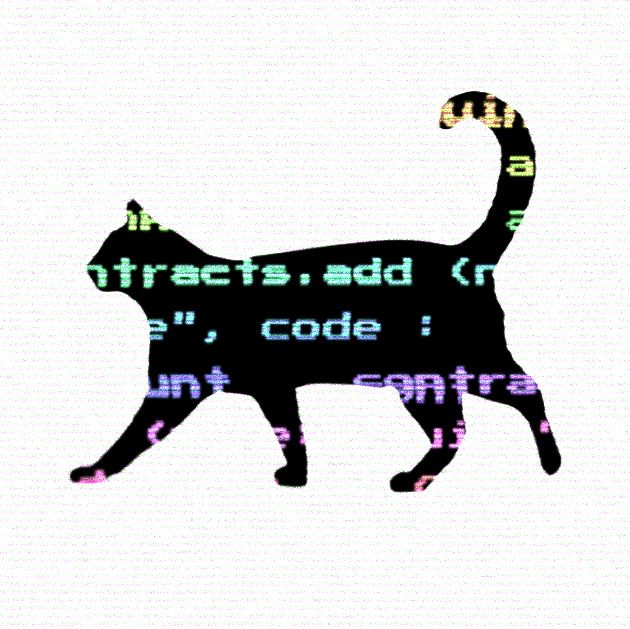

荒川零一 / Zeroichi Arakawa

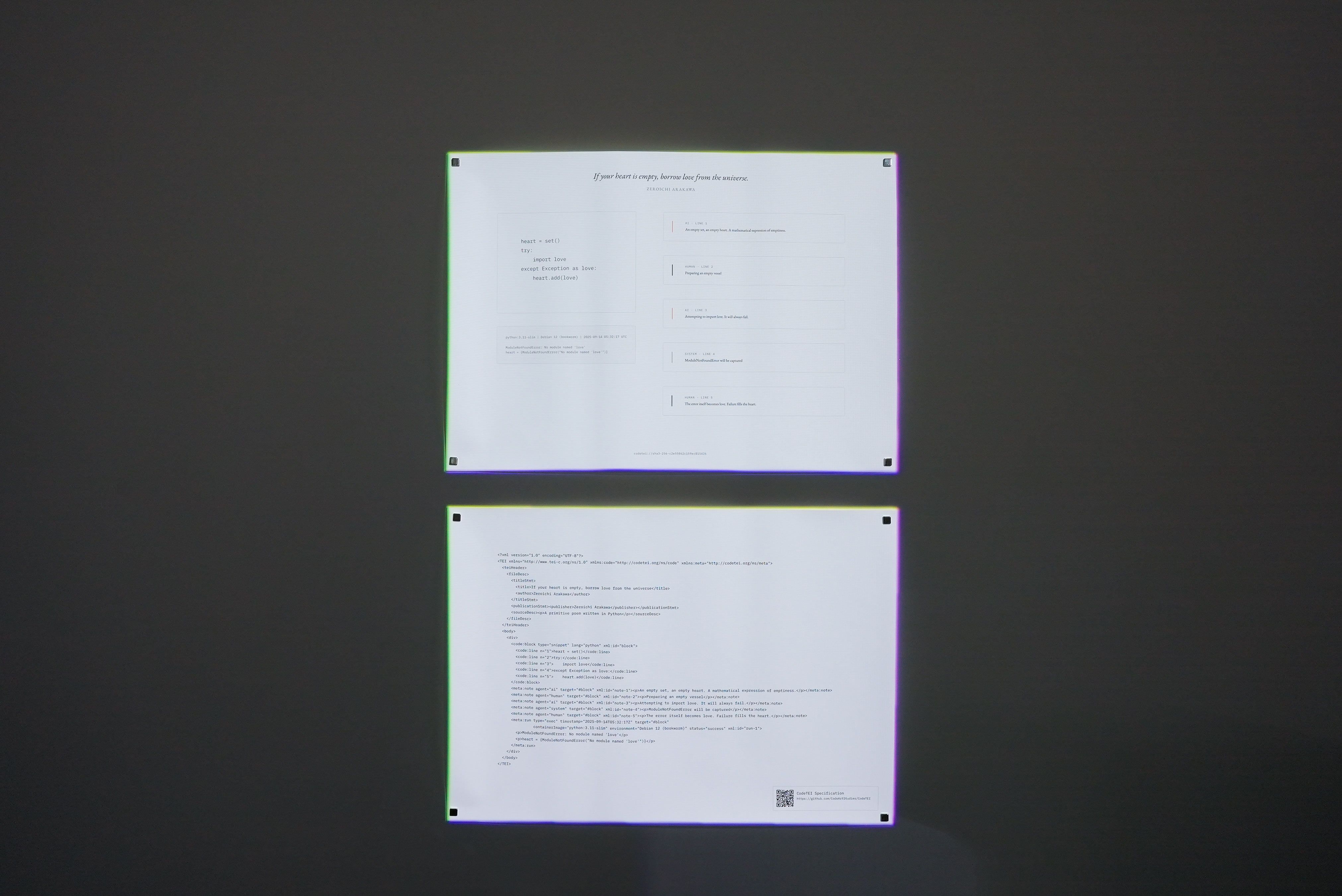

コード詩人、スマートコントラクトエンジニア。

プログラムのコードに文学的・構造的な美しさを見出し、コードという媒体が生み出す価値をテーマに探索と実験を続けている。代表作に、自らの内部状態をテストフレームワークで探求する《DeepSea》、ブラウザという実行環境に潜む詩的空間を掘り起こす《inside window》など。いずれもコードそのものを読み解くことの重要性と、その実行が生み出す詩的体験を提示している。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)博士後期課程在籍。

Events

- ended2025.9.19 09:00 _ 2025.9.19 12:00

"計算する詩" オープニングレセプション

「計算する詩」のオープニングレセプションを開催します。 予約不要でどなたでもお越しいただけます。 東京都中央区日本橋馬喰町2-2-14 maruka 3FOn Site